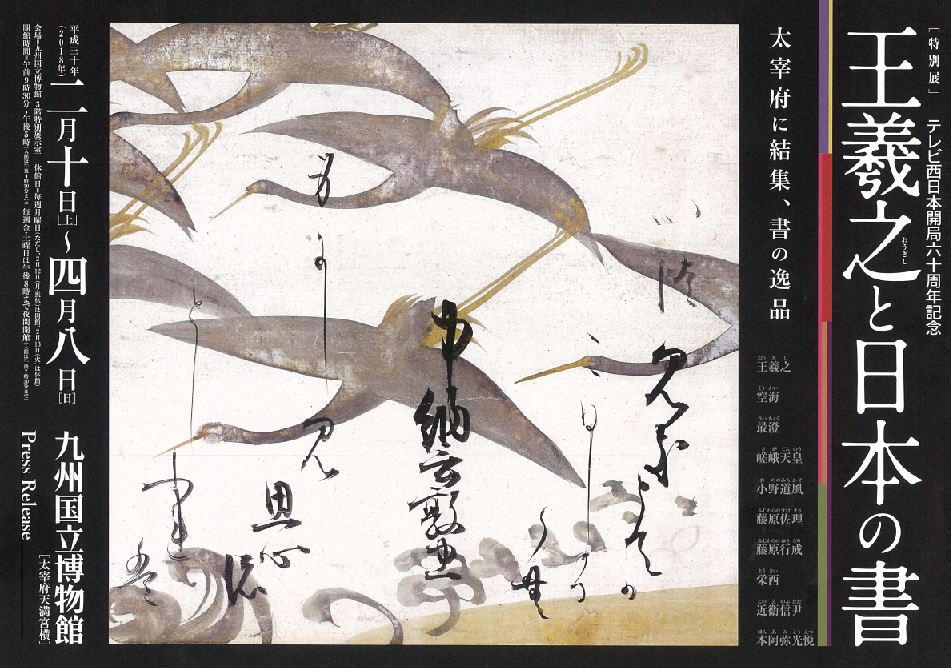

特別展:「『王羲之と日本の書』九州国立博物館 応援セミナー

2018 2/10日[土]-4/8日[日]

九州国立博物館特別展応援セミナーを下記の通り開催致します。

書をゆっくりとご覧になられたことはありますか?

読もうとする気持ちが強くて、鑑賞を諦めたことはありませんか?

古い名筆は、読まれることと同じか、それ以上に鑑賞されることも意識して書かれています。名筆は見るだけでも、書いた人の目的に叶うのです。

古い書を眺めるということは、その筆者に出会うことでもあります。古人の筆づかいを、頭から終わりまで目で追いかけると、古人の過ごした時間をゆっくり偲ぶことができます。この時間の追体験は、絵画や彫刻などの作品ではできないことです。筆の流れは時間の流れ、書は目で聞く音楽であり、筆は心を奏でる道具でもあるのです。

特別展「王羲之と日本の書」は、4世紀の王羲之から始まる日本の書の流れを、多彩な名筆でご覧いただきます。今回のセミナーはそのための予習の会です。「運命的な書との出会い」を願って、楽しんで頂けるようお話しいたします。

開催概要

日 時

場 所

BIZCOLI交流ラウンジ (〒810-0004 福岡市中央区渡辺通2-1-82 電気ビル共創館3階)

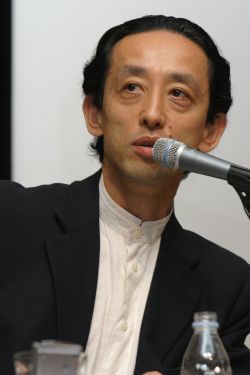

講 師

丸山 猶計 氏 (九州国立博物館 学芸部文化財課 資料登録室長 )

|

講師プロフィール日本の書道史を専門とする。なぜその書が上手いのか美しいのか佳いのかなどを、分析して言葉にするのを身上とする。書は、手でかかれた潤いのある言葉の姿。ぜひ古い筆跡を通して古人の心に触れてみて下さい。 |

|

参加費

500円(賛助会員・BIZCOLI会員・一般)

定 員

(公財)九州経済調査協会

後 援

(公財)九州国立博物館振興財団

備 考

駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。

受講票等は発行いたしませんので、当日直接会場へお越しください。

お問い合わせ

公益財団法人 九州経済調査協会 BIZCOLI (担当:犀川・瀬口・田中)

TEL:092-721-4909 FAX:092-721-4908